Ein Rückblick von Robin A. Schmidt

Fast 64 Jahre lang hat es gedauert, ehe die in China hochgeschätzte Romantrilogie der Adlerkrieger Jin Yongs ihren Auftakt ins Deutsche fand. Umso verwunderlicher scheint dies, da es sich vorliegend um ein großes Werk handelt, welches vom Heyne-Verlag als „der chinesische Herr der Ringe“ ausgerufen wird und – dem populären Genre des Wuxia 武俠 entsprungen (übersetzbar etwa als „kämpfender Held“) – zahllose Leser*innen in seinen Bann zieht.

Die freischaffende Übersetzerin Karin Betz, nahm sich der Herausforderung an und traf auf Unerwartetes. Schon während der anfänglichen Durchsicht wurde ihr klar, hier handelt es sich nicht um einen ‚üblichen‘ modernen Roman. Kennzeichnenderweise ist ebenjener in Langzeichen geschrieben und ähnelt dergestalt dem Chinesischen der Song-Dynastie (960-1279), die den zeitlichen Rahmen für den Stoff absteckt; dieser „fast klassische“ Zuschnitt wurde deshalb bewusst von Jin Yong für das Stilempfinden gewählt. Gleichzeitig gilt die Faustregel, „je klassischer die Sprache ist, desto mehr Interpretationsarbeit ist zu leisten.“

In der Folge könne betreffs dieses epochalen Werkes von einer „wahren Fundgrube“ chinesischer Kultur und Kulturgeschichte gesprochen werden. Es rollt einen farbenreich bestickten Teppich aus, welcher historische Begebenheiten auf verspielte Art und Weise vermittle und damit für Leserinnen und Leser nahbar mache. Karin Betz versteht dies insbesondere als eine Einladung Jin Yongs an Chines*innen allerorts, um in Kontemplation zu geraten und darüber die Frage zu stellen: „Was macht uns eigentlich aus?“

„Das ist unübersetzbar!“, kam prompt, einer Initialzündung nicht unähnlich, aus dem chinesischen Freundes- und Bekanntenkreis, nachdem Betz von ihrem Vorhaben erzählte. Wo liegt hier die Grenze zwischen ambitioniert und unmöglich? Eine Frage, die sich in der Übersetzungskunst, um die es heute vorwiegend gehen sollte, durchaus stellt. Dabei ist vorauszuschicken: „Übersetzungsarbeit bedeutet immer Interpretationsarbeit.“

„Das ist unübersetzbar!“, kam prompt, einer Initialzündung nicht unähnlich, aus dem chinesischen Freundes- und Bekanntenkreis, nachdem Betz von ihrem Vorhaben erzählte. Wo liegt hier die Grenze zwischen ambitioniert und unmöglich? Eine Frage, die sich in der Übersetzungskunst, um die es heute vorwiegend gehen sollte, durchaus stellt. Dabei ist vorauszuschicken: „Übersetzungsarbeit bedeutet immer Interpretationsarbeit.“

In gewisser Weise holt die Leserschaft die Figuren in ihrer Erlebniswelt ab und stellt derart persönliche Bezüge her; jene literarische Gestalten setzen sich zu uns, erzählen sodann ihre Geschichte und sind währenddessen ganz geduldig; mit Rücksicht auf uns wiederholen sie bei Bedarf alles. Vor dem inneren Auge der Leserschaft entsteht zu bestimmten Aspekten eine ganz eigene Erwartungshaltung, die ein Mehr an Interpretationszugängen bedeutet. Damit erfahre ein chinesischer Leser „den Text nicht unbedingt unmittelbarer als z.B. ein deutscher Leser.“

An dieser Stelle müsste mit einem sich hartnäckig haltenden Vorurteil aufgeräumt werden. Genauer gesagt mit der Annahme, Leser*innen würden sprichwörtlich dicke Backen machen vor der Lektüre eines solchen Romans, weil ebenjener fremd wirke und durch das aufwendige Setting, die Figuren oder die Machart im Ganzen nur erschwert Zugang böte. Frau Betz kann dies nicht bestätigen, ganz im Gegenteil, ihrer Erfahrung nach gilt der Grundsatz: „Wenn die Geschichte gut ist, findet jeder Leser weltweit sie gut. Es interessiert den Leser nicht, wie die Protagonisten heißen oder wie fremd die Geschichte ist.“ Menschlich verbindliche Bedürfnisse und Ideale werden hierbei angerührt: Die Leserschaft sieht, fühlt und leidet mit, das Geschehen lässt ebendieselbe nicht kalt. Vermittels des Handlungsgangs einer ansprechenden und/ oder liebgewonnenen Figur bspw. konstituiert sich ein generelles, menschliches Interesse, in welchem wir uns wiederfinden und worüber wir die Verknüpfung herstellen, sie übersteigt jede Fremdheit. Sie schafft Vertrauen, da sie sich im Gegenüber erkennt: „Fremdheit transportiert so vieles, es weckt Neugier und am Ende ist natürlich auch der Übersetzer verantwortlich, diese Fremdheit nicht zu fremd wirken zu lassen“, so Betz.

An dieser Stelle müsste mit einem sich hartnäckig haltenden Vorurteil aufgeräumt werden. Genauer gesagt mit der Annahme, Leser*innen würden sprichwörtlich dicke Backen machen vor der Lektüre eines solchen Romans, weil ebenjener fremd wirke und durch das aufwendige Setting, die Figuren oder die Machart im Ganzen nur erschwert Zugang böte. Frau Betz kann dies nicht bestätigen, ganz im Gegenteil, ihrer Erfahrung nach gilt der Grundsatz: „Wenn die Geschichte gut ist, findet jeder Leser weltweit sie gut. Es interessiert den Leser nicht, wie die Protagonisten heißen oder wie fremd die Geschichte ist.“ Menschlich verbindliche Bedürfnisse und Ideale werden hierbei angerührt: Die Leserschaft sieht, fühlt und leidet mit, das Geschehen lässt ebendieselbe nicht kalt. Vermittels des Handlungsgangs einer ansprechenden und/ oder liebgewonnenen Figur bspw. konstituiert sich ein generelles, menschliches Interesse, in welchem wir uns wiederfinden und worüber wir die Verknüpfung herstellen, sie übersteigt jede Fremdheit. Sie schafft Vertrauen, da sie sich im Gegenüber erkennt: „Fremdheit transportiert so vieles, es weckt Neugier und am Ende ist natürlich auch der Übersetzer verantwortlich, diese Fremdheit nicht zu fremd wirken zu lassen“, so Betz.

In gewisser Weise sei der Übersetzer mit einem Pianisten vergleichbar, welcher bspw. eine Fuge von Bach übersetzt und trotz gleichbleibender Komposition verschiedene Nuancierungen zu setzen frei ist, womit die Einspielung verändert bzw. individualisiert werde. Nichtsdestoweniger sei hier das Genre Prosa autonomer, da es auch ohne die Interpretation auskomme und für sich bestehen kann. Die Essenz der Geschichte kommt vom Autor, dieser haucht ihr seinen Atem ein, „der Übersetzter überbrückt die Fremdheit und findet die richtige Balance“, so Betz, ein Brückenschlag zwischen Autor und Leserschaft in diesem Sinne.

In gewisser Weise sei der Übersetzer mit einem Pianisten vergleichbar, welcher bspw. eine Fuge von Bach übersetzt und trotz gleichbleibender Komposition verschiedene Nuancierungen zu setzen frei ist, womit die Einspielung verändert bzw. individualisiert werde. Nichtsdestoweniger sei hier das Genre Prosa autonomer, da es auch ohne die Interpretation auskomme und für sich bestehen kann. Die Essenz der Geschichte kommt vom Autor, dieser haucht ihr seinen Atem ein, „der Übersetzter überbrückt die Fremdheit und findet die richtige Balance“, so Betz, ein Brückenschlag zwischen Autor und Leserschaft in diesem Sinne.

Besonders knifflig wird es, berichtet Frau Betz von ihrem Handwerk, in Anbetracht der Übersetzung bestimmter Schlüsselbegriffe, welche Bilder und Lebensweisen eingänglich machen möchten und sich in der Dynamik des Romans verankern. Wie es unter anderem hinsichtlich der dargebotenen ausführlichen Scharmützel, Vokabeln und Techniken der Kampf-Kunst der Fall sei, „die keinen traditionellen Ursprung haben, sondern frei erfunden sind.“ Jeder kämpferische Zusammenprall lebt unterdessen von dem Effektreichtum: Es ist gerade diese Abwechslung, welche packend wirkt und dem Schauplatz seinen Flair gibt. Jene Kreativmomente sind es, derer sich auch namhafte Kung-Fu Filme wie Ang Lees Tiger and Dragon und schließlich Quentin Tarantino in großen Anleihen bedienten und dieselben nach Hollywood brachten. Bezüglich Letztgenanntem geschieht dies in einer innovativen Gegenüberstellung von Eastern und Western, exemplarisch für Kill Bill Vol. I + II, in welchem die weiblichen Akteure den männlichen in nichts nachstehen.

Besonders knifflig wird es, berichtet Frau Betz von ihrem Handwerk, in Anbetracht der Übersetzung bestimmter Schlüsselbegriffe, welche Bilder und Lebensweisen eingänglich machen möchten und sich in der Dynamik des Romans verankern. Wie es unter anderem hinsichtlich der dargebotenen ausführlichen Scharmützel, Vokabeln und Techniken der Kampf-Kunst der Fall sei, „die keinen traditionellen Ursprung haben, sondern frei erfunden sind.“ Jeder kämpferische Zusammenprall lebt unterdessen von dem Effektreichtum: Es ist gerade diese Abwechslung, welche packend wirkt und dem Schauplatz seinen Flair gibt. Jene Kreativmomente sind es, derer sich auch namhafte Kung-Fu Filme wie Ang Lees Tiger and Dragon und schließlich Quentin Tarantino in großen Anleihen bedienten und dieselben nach Hollywood brachten. Bezüglich Letztgenanntem geschieht dies in einer innovativen Gegenüberstellung von Eastern und Western, exemplarisch für Kill Bill Vol. I + II, in welchem die weiblichen Akteure den männlichen in nichts nachstehen.

Vornehmlich enthüllen sich das regelmäßig martialische Aufeinandertreffen und die Fehden als tragende Handlungselemente und begründen nicht nur eine eigene Ästhetik, sondern bringen diesbezüglich Tiefe in den Fortgang der Ereignisse. Sie lassen sich ganz und gar nicht auf ein bloßes Spektakel rabiater Auseinandersetzungen mit Waffengeklirr reduzieren. Aus diesem Grund deutet Karin Betz darauf hin, der Übersetzer spiele die Melodie der Worte und bringe eigene Akzente ein, vielleicht ergänze dieser sogar die Komposition. Mit Abstrichen kann hier wirklich von einer Neuschöpfung die Rede sein, welche dadurch geleistet wird.

Vornehmlich enthüllen sich das regelmäßig martialische Aufeinandertreffen und die Fehden als tragende Handlungselemente und begründen nicht nur eine eigene Ästhetik, sondern bringen diesbezüglich Tiefe in den Fortgang der Ereignisse. Sie lassen sich ganz und gar nicht auf ein bloßes Spektakel rabiater Auseinandersetzungen mit Waffengeklirr reduzieren. Aus diesem Grund deutet Karin Betz darauf hin, der Übersetzer spiele die Melodie der Worte und bringe eigene Akzente ein, vielleicht ergänze dieser sogar die Komposition. Mit Abstrichen kann hier wirklich von einer Neuschöpfung die Rede sein, welche dadurch geleistet wird.

Siegfried Lenz spricht in Bezug auf Prosa von einer gewissen Lebendigkeit, die die Leserschaft ergreifen soll und mitreißt in die Welt der Imagination, welche der Wirklichkeit in der Phantasie doch täuschend ähnlich kommen kann. Über die eigenen Niederschriften konsultierte er regelmäßig seine Frau, bat sie im Anschluss an die Lektüre ihre Augen zu schließen und fragte dann gespannt: „Siehst du es?“

Chinesisch bedient sich onomatopoetischer Laute, dafür werden im Deutschen entsprechend lautmalerische Verben benutzt, was ebenso sinnbildlich für die Übersetzungsarbeit spricht, besonders im vorliegenden Werk, welches hierüber den Anspruch an den Übersetzer stellt, sich immer wieder neu zu erfinden, i.e. in vielfältiger Weise den Wettkampf des Wortes und Schwertes zu präsentieren. Mit Blick darauf werden Wissen und die Bewandtnis der Materie für die Leserschaft visuell sichtbar, diese sieht sich imstande, die Begebenheit anhand der Übersetzung buchstäblich wie aus der Luft zu greifen.

Chinesisch bedient sich onomatopoetischer Laute, dafür werden im Deutschen entsprechend lautmalerische Verben benutzt, was ebenso sinnbildlich für die Übersetzungsarbeit spricht, besonders im vorliegenden Werk, welches hierüber den Anspruch an den Übersetzer stellt, sich immer wieder neu zu erfinden, i.e. in vielfältiger Weise den Wettkampf des Wortes und Schwertes zu präsentieren. Mit Blick darauf werden Wissen und die Bewandtnis der Materie für die Leserschaft visuell sichtbar, diese sieht sich imstande, die Begebenheit anhand der Übersetzung buchstäblich wie aus der Luft zu greifen.

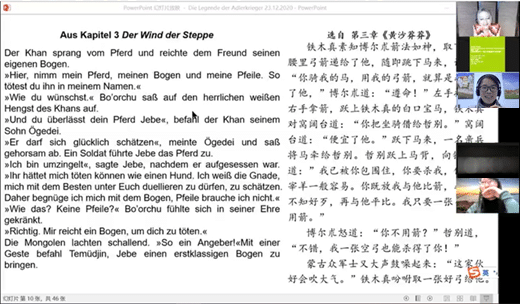

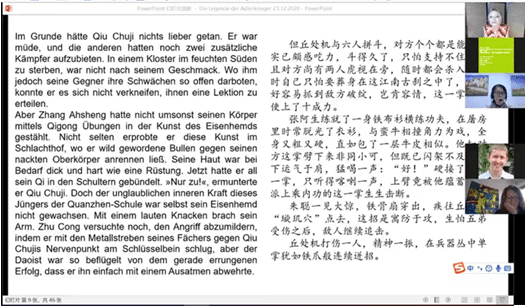

Wiederum hatten die live gelesenen Szenen nicht nur rauen Wind und Gezänk zum Inhalt, sondern gaben auch musikalische und besonders lyrische Einspielungen wieder, „in denen Geschichten innerhalb von Geschichten“ erzählt werden, wobei sie mit pikanten und unerfüllbaren Liebesgeschichten gleichermaßen aufwarten: „Es macht Spaß, wenn man sich darauf einlässt.“ Ein schöner Kontrast, der sich in den vielförmig unterhaltsamen Gesamteindruck passend einfügte und einen Vorgeschmack auf die Reise mit Guo Jing gab.

Wiederum hatten die live gelesenen Szenen nicht nur rauen Wind und Gezänk zum Inhalt, sondern gaben auch musikalische und besonders lyrische Einspielungen wieder, „in denen Geschichten innerhalb von Geschichten“ erzählt werden, wobei sie mit pikanten und unerfüllbaren Liebesgeschichten gleichermaßen aufwarten: „Es macht Spaß, wenn man sich darauf einlässt.“ Ein schöner Kontrast, der sich in den vielförmig unterhaltsamen Gesamteindruck passend einfügte und einen Vorgeschmack auf die Reise mit Guo Jing gab.

Lenz löste übrigens noch auf: „Wenn sie dann ja sagt, bin ich einigermaßen zufrieden.“

Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die vielen erhellenden Eindrücke, liebe Frau Betz!